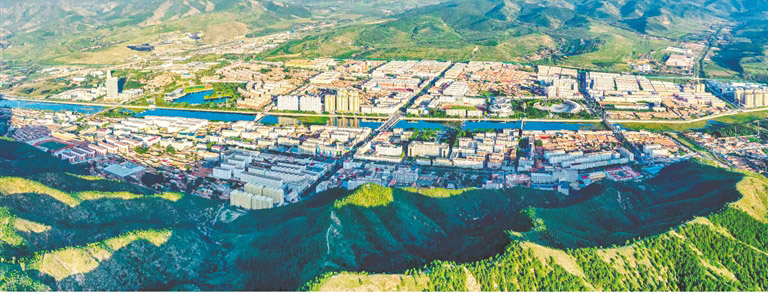

風景如畫的喀喇沁。(喀喇沁旗委宣傳部供圖)

在中華文明的宏大敘事中,禮與樂,家與國,是貫穿始終的精神血脈,它塑造了東方美學的范式,也定義了社會秩序的尺度。

在赤峰市喀喇沁旗,禮樂文化、愛國情懷,穿越時空,在這里留下了清晰而深刻的印記。從遠古初試聲息的石磬,到戰國規制森嚴的青銅禮器;從民族存亡之際奔走吶喊的仁人志士,到今日鄉野街巷依然悠揚的雅樂、皮影戲,這片土地的文明薪火,生生不息。

器以藏禮 禮樂平衡

于纖細勺柄之上,藏納天地,雕琢萬象。這須何等登峰造極的技藝?

在赤峰博物館“古韻青銅”展廳靜謐的燈光下,一組來自戰國時代的青銅器莊嚴靜穆。青銅勺與青銅壺比鄰而居,默默講述著兩千多年前的禮樂文明。

這柄青銅勺通長60厘米,柄部正反面皆有精細的線刻圖案,結合繪畫和雕刻手法,正面鏨刻一層神獸圖案,有14種動物形象,背面為兩層人物及建筑圖案。

勺柄背面頂端,矗立著一座雙層宮闕,殿宇層疊,廣檐飛展。下層大殿開闊,3名長裙女子正忙于奉酒備飲,發髻飛舞,姿態靈動。左移視線,樂舞登場。可見編鐘、石磬、敲鼓等畫面,細節精巧,令人嘆服。

它出土于喀喇沁旗西橋宮家營子村的一處戰國墓葬。主持發掘的赤峰博物館原副館長趙國棟介紹,這處墓葬出土了青銅鼎、青銅敦、青銅壺、青銅匜等工藝精湛的青銅禮器200余件(組)。

“這些戰國青銅禮器為內蒙古地區首次發現,為研究中國北方戰國青銅器的鑄造工藝技術,以及世族、禮制等方面內容提供了極為重要的實物資料。”趙國棟說。

在喀喇沁旗,禮樂的萌芽可追溯至更早的夏家店下層文化時期。喀喇沁旗文保中心副主任李鳳舉將喀喇沁旗出土的8件夏家店下層文化石磬根據形狀劃分為A、B、C三型。A型磬呈四邊形,穩定性較差;B型磬呈三角形,穩定性較大,所形成的音質較好;C型磬呈五邊形,鼓部與股部均有兩條邊,具有后世磬的形制特征。

“這些石磬在夏家店下層文化中可能不僅僅是單純的樂器,而是已經具備了禮器的意義。”李鳳舉分析道,“B型、C型石磬很可能就是西周的禮樂器——編磬的雛形。”

李鳳舉推斷,晚商及西周磬無論選材、工藝、還是型式上,都在一定程度上受到了夏家店下層文化石磬的影響。

中國歷史學家和思想家錢穆先生曾精辟地指出:“禮樂為中華文化之魂。”夏家店下層文化中的石磬和戰國墓葬中青銅禮器的發現,表明禮樂文化的基因,早已在這片土地之上澎湃涌動,構成了中華文明多元一體、綿延不絕的生動注腳。

風骨凝聚 洪流奔涌

緩步走在喀喇沁親王府的特睦格圖生平陳列展廳,心中不禁涌起對他們這些于民族危亡之際,奮力播撒新思想火種、披荊斬棘尋路者的深深敬意。

特睦格圖,漢名汪睿昌,1888年出生在喀喇沁旗一戶平民家庭。他命運的轉折,始于1902年踏入崇正學堂。

這所由開明親王貢桑諾爾布創辦的新式學堂,位于喀喇沁親王府西跨院。時值清末,國力衰退、列強入侵,特睦格圖作為親王精心培養的“覺醒種子”之一,他不僅在學堂學到了知識,更在心中深深植入了民族救國圖存之憂。

自1903年起,他因學習成績出眾,先后被選派到北京學習和日本留學。1914年,特睦格圖受貢桑諾爾布邀請到北京,在民國政府蒙藏院擔任首席翻譯官、庶務科長和典禮司員,并在貢桑諾爾布創辦的蒙藏學校兼任教授。

特睦格圖在北京工作期間,結識了許多社會名流和學者,他們交流學識,暢談救國救民之道。他深感要救國就必須振興中華文化,向蒙古族民眾傳播新思想。他深知,思想的傳播,需要載體,需要速度,需要規模。

他于1915年開始著手于研究創制蒙古文鉛字印刷術,經過8年努力,歷經無數次挫折,終于在1922年冬首獲成。接著他又創制了滿文鉛字印刷、藏文鉛字印刷,完成了少數民族文字活版鉛字印刷的歷史使命。1923年春,特睦格圖在北京創辦了我國歷史上第一個蒙古文出版社——蒙文書社,并開辦了蒙古文印刷廠。

冰冷的鉛字,在他手中被賦予了熾熱的生命,他的印刷機,成了進步思潮的引擎,點亮了無數心靈。

天下興亡,匹夫有責。前有魯迅棄醫從文,后有特睦格圖鑄字印刷,他們不約而同地選擇喚醒沉睡的民眾。此時,蒙藏學校成為匯聚四方少數民族進步青年的重要熔爐,其中就包括榮耀先、多松年、烏蘭夫、奎璧等一批蒙古族熱血青年。

“蒙藏學校青年學生的革命活動引起李大釗的關注,他多次來到蒙藏學校向同學們介紹宣傳馬克思主義革命理論。”講解員帶記者走進蒙藏學校舊址專題展廳。

那時,革命的星火,在蒙藏學校迅速燎原。

1924年第一個少數民族團支部在蒙藏學校誕生;1925年第一個少數民族黨支部在這里誕生。

“這是少數民族最早的革命刊物——《蒙古農民》,1925年4月正式創刊,它促進了各族群眾革命意識的覺醒。這就是由特睦格圖創辦的蒙古文書社出版印刷的。”講解員說。

在喀喇沁親王府,看到見證風雷激蕩的蒙藏學校舊址專題展,凝視著泛黃書頁上特睦格圖鑄造的鉛字,仿佛看到無數個他們,以各自的方式——興學、求知、鑄字、吶喊、戰斗、犧牲——共同書寫了中華民族從磨難中奮起,在危亡中挺立的壯闊史詩。

和鳴共生 余韻悠長

幕布方寸,烽火驟燃。只聽一串急促如冰雹般的梆子聲、銅鑼聲陡然炸響,密不透風。幕布之上,那持槍的影人將手腕急抖,槍尖化作一點銀星,胯下的馬兒疾馳、回旋,影人的輪廓被拉扯成道道虛影……

在喀喇沁旗文化館,鑫悅曲藝團正在排練皮影戲《萬寶陣》。地上的箱子里堆放著精心雕刻而成的驢皮影人,色彩明快,線條流暢,生動傳神。“這些是‘影頭插包’,有文武生包、文武旦包、帝王官包、正帥將包等,我們做了幾百個‘影頭插’,可以組合演繹幾百個人物。”團長潘玉花邊說,邊拿出一武將頭插安在影人身上。

皮影戲又稱“影子戲”或“燈影戲”,在中國有著悠久的歷史,在漢朝就有了關于皮影的文字記載。喀喇沁旗皮影戲劇本多取材于歷史傳說、神話故事、民間生活,在光影中演繹著忠勇信義、善惡有報,讓傳統道德觀念隨影戲滲入阡陌人心。

在中國禮樂文化中,禮的發生與運作都離不開樂。“禮之用,和為貴”。“和”,在甲骨文中以“龢”字出現,指音樂之和,所謂“五聲和,則可聽”。

“獨奏誰都行,伴奏不一定。大家相互配合,曲子才和諧好聽。”在組織隊員演奏完一曲清心悅耳的《大番曲》后,自治區級非物質文化遺產代表性項目喀喇沁王府雅樂代表性傳承人于清英說。

喀喇沁王府雅樂流傳于清代以來的喀喇沁親王府。它起源于蒙古汗國的宮廷樂隊,后經皇太極帶入盛京,融入皇宮樂隊。1692年,康熙將蒙古宮廷樂隊作為陪嫁,隨和碩端靜公主下嫁到喀喇沁王府,自那時流傳到今天,形成了獨特的王府雅樂。

在新世紀,喀喇沁旗政府及時扶持保護了王府雅樂,并成功復原了即將消失的樂器、樂譜、民族服飾,還組建了一支20余人的樂隊。

于清英是王府雅樂的第四代代表性傳承人,也是這支樂隊的隊長,她向記者展示著他們的各種樂器。“包括弓弦、彈撥、吹管、打擊樂四大類,二胡、四胡、三弦、馬頭琴,笛子、胡笳、篳篥、云鑼,大阮、中阮、小阮、琵琶,揚琴、梆子、碰盅、鼓,還有西方樂器電子琴、大提琴。”這樂器的大融合,讓古今萬里之聲同臺共鳴!

“王府雅樂,作為中華民族傳統音樂的一種重要表現形式,它的存續與發展,展示了中華民族多姿多彩的傳統音樂文化。”喀喇沁旗文化館館長張津悅說。

這綿延千年的禮樂文化,滋養了喀喇沁旗勃勃生機的群眾文化。百姓大舞臺、廣場舞大賽、鄉村村晚、國學公益誦讀……一項項文化活動已成品牌。

喀喇沁旗的故事,是一部跨越數千年的文明接力史。在中華文明的浩瀚星圖中,喀喇沁旗只是其中一顆。無數這樣的星光彼此輝映,共同匯成了中華文明浩蕩向前、綿延不絕的長河。(草原云·內蒙古新聞網記者 于海東 李倩)